Wir sind für Sie da

Michaela Knodt | HEAD OF SALES

Bei Fragen zu unserem Produkt steht unser Team Ihnen gerne Rede und Antwort. Auch falls Sie einmal Hilfe brauchen, sind wir natürlich gerne für Sie da.

Laut Google Bewertungen aus ganz Deutschland

Immobilien sind durch Bewohnung, Wind und Wetter laufend extremen Belastungen ausgesetzt. Dies hat zur Folge, dass Instandhaltungsarbeiten am Eigentumsobjekt erforderlich werden. Wie üblich haben die Eigentümer die hierfür erforderlichen Kosten selbst aufzubringen.

Um von diesen nicht überrascht zu werden und die Existenz der Eigentümer, bzw. die Instandhaltung der Immobilie, zu gefährden, verpflichtet das Wohnungseigentumsgesetz Wohnungseigentümergemeinschaften dazu, eine angemessene Instandhaltungsrücklage zu bilden. Was genau eine Instandhaltungsrücklage ist, wann diese angemessen ist und wer sie zu zahlen hat, wird Ihnen in diesem Blogbeitrag erläutert.

Inhalt

Die frühere Instandhaltungsrücklage – heute Erhaltungsrücklage genannt – ist ein wesentlicher Bestandteil des deutschen Wohnungseigentumsrechts. Die begriffliche Veränderung soll keine inhaltlichen Neuerungen mit sich bringen. Vielmehr soll sie nur klarstellen, dass es sich bei der Rücklage um verfügbares Vermögen und nicht nur einen bilanziellen Posten handelt. Der Begriff der Instandhaltungsrückstellung hingegen stammt aus dem Unternehmensrecht und wird im Wohnungseigentumsgesetz nicht verwendet.

Die Instandhaltungsrücklage dient als finanzieller Puffer einer WEG. Sie soll zukünftig anfallende Instandhaltungs- und Reparaturkosten am Gemeinschaftseigentum abdecken und die Liquidität auch bei diesbezüglichen, unerwarteten Ausgaben sicherstellen. Die Rücklage darf grundsätzlich nicht verwendet werden, um andere Kosten, beispielsweise Verwaltergebühren, zu decken (sog. Zweckgebundenheit). Eine Ausnahme hiervon ist zu machen, soweit eine angemessene Instandhaltungsrücklage („eiserne Reserve“) verbleibt, die Entnahme vorübergehend erfolgt und die Grenzen klar und eindeutig festgelegt, sowie eine spätere Rückführung gewährleistet sind.

Gem. § 19 Abs. 2 Nr. 4 WEG gehört die Ansammlung einer angemessenen Instandhaltungs-, bzw. Erhaltungsrücklage zur ordnungsmäßigen Verwaltung und Benutzung einer Immobilie. Sie ist insofern für jede Eigentümergemeinschaft verpflichtend. Die Eigentümer können die Bildung einer angemessenen Rücklage daher von der Eigentümergemeinschaft verlangen, § 18 Abs. 2 Nr. 1 WEG. Kommt kein entsprechender Beschluss zustande, können die Eigentümer gem. § 44 Abs. 1 S. 2 WEG Beschlussersetzungsklage erheben.

Im Wohnungseigentumsgesetz gibt es keine konkreten Vorgaben für die Höhe der Instandhaltungsrücklage. Vielmehr beschließen die Eigentümer im Rahmen der Eigentümerversammlung oder eines Umlaufbeschlusses hierüber. Alternativ kann auch eine entsprechende Vereinbarung getroffen werden, § 19 Abs. 1 WEG. Den Eigentümern kommt hierbei ein breiter Ermessensspielraum zu.

Einziger Anknüpfungspunkt für die Höhe der Instandhaltungsrücklage im WEG-Gesetz ist die „Angemessenheit“. Wann eine Instandhaltungsrücklage angemessen i.S.d. § 19 Abs. 1 Nr. 4 WEG ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere Alter, Zustand, Größe und Ausstattung der Immobilie ab.

Kommt ein Beschluss über eine „unangemessene“ Instandhaltungsrücklage zustande, können die Eigentümer diesen anfechten, § 44 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 WEG.

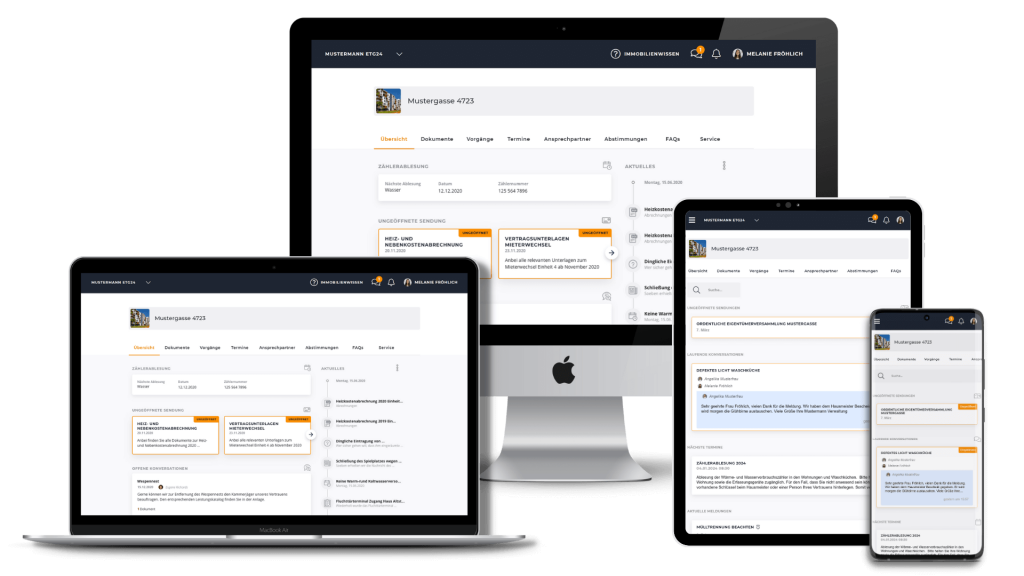

Digitale Immobilienverwaltung

Nach einer Ansicht kann man sich für die Instandhaltungsrücklage und deren Höhe an § 28 II. BV für öffentlich geförderte Mietwohnungen orientieren. Hiernach können je nach Alter der Wohnung pro qm Wohnfläche jährlich zwischen 7,10 EUR und 11,50 EUR angesetzt werden. In der Praxis kommt diese Ansicht allerdings häufig zu unsachgerechten Ergebnissen. Selbiges gilt für die Anwendung der Peter´schen Formel: Insbesondere bei jüngeren Anlagen werden bei dieser Berechnungsmethode häufig zu hohe Beträge angesetzt.

Da es für die Instandhaltungsrücklage keinen einheitlichen Rechner gibt, erscheint es sachgerecht, auf empirische Werte hinsichtlich der Erhaltung einzelner Gewerke (Anlagen und Gebäudeteile) abzustellen und anhand dieser einen individuellen Erhaltungsplan aufzustellen. Dieser berücksichtigt den Bedarf bezüglich der Instandhaltung der einzelnen Gewerke und das hierfür erforderliche Kapital.

Aufgrund ihrer Zweckbindung dürfen die Mittel der Erhaltungsrücklage einer WEG grundsätzlich auch nur zur Finanzierung von Erhaltungsmaßnahmen i.S.d. § 19 Abs. 2 Nr. 2 WEG verwendet werden. Hierzu gehören beispielsweise Kosten für Dachreparaturen, Fassadensanierungen, Austausch von Aufzügen etc. Für andere Zwecke dürfen die finanziellen Mittel nur verwendet werden, wenn eine Umwidmung durch einen Mehrheitsbeschluss stattgefunden hat und die Mittel hierdurch einem neuen Zweck zugeführt werden.

Grundsätzlich ist die Instandhaltungsrücklage von den Eigentümern, das heißt den Vermietern zu entrichten. Jeder Wohnungseigentümer hat einen seinem Miteigentumsanteil entsprechenden Teil der Rücklage – regelmäßig im Rahmen der Hausgeldzahlungen – zu entrichten, § 16 Abs. 2 WEG. Am Ende des Jahres sind die eingezahlten Beträge in der Jahresabrechnung darzustellen.

Die Instandhaltungsrücklage kann nicht auf den Mieter abgewälzt werden. Vielmehr können nur echte Betriebskosten im Sinne der Betriebskostenverordnung im Mietvertrag auf den Mieter übertragen werden.

Die Instandhaltungsrücklage kann nur dann von der Steuer abgesetzt werden, wenn der Eigentümer seine Eigentumseinheit vermietet und die Rücklage tatsächlich verwendet wurde, um Instandhaltungs- oder Instandsetzungsarbeiten am Eigentumsobjekt vorzunehmen.

Für weitergehende steuerrechtliche Fragen sollte ein Steuerexperte zu Rate gezogen werden.

Die Instandhaltungsrücklage steht der Wohnungseigentümergemeinschaft als Ganzes zu. Sie ist insofern nicht Kaufgegenstand und geht daher auch nicht auf den Erwerber über. Das Gerücht „Die Instandhaltungsrücklage mindert den Kaufpreis“ trifft daher nicht zu. Folglich beeinflusst die Instandhaltungsrücklage auch die Grunderwerbssteuer und deren Höhe nicht.

Der neue Eigentümer ist allerdings als Miteigentümer der Wohnungseigentümergemeinschaft wirtschaftlich an der Rücklage beteiligt. Die Instandhaltungsrücklage ist folglich bei der Bestimmung des Kaufpreises zumindest mittelbar zu berücksichtigen.

etg24 ist eine cloudbasierte Hausverwaltungssoftware, welche die Verwaltung einer Immobilie in allen wesentlichen Teilaspekten unterstützt. Hierzu gehören insbesondere die Kommunikation zwischen Immobilienverwaltung und Eigentümern, die Speicherung von Eigentümerdaten, sowie die Hinterlegung aller wichtigen Dokumente.

Die Verwaltung der Instandhaltungsrücklage erfolgt in einer WEG durch den Verwalter. Die Beschlüsse bezüglich der konkreten Beträge, bzw. bereits zuvor gefassten Vereinbarungen, können in der Dokumentenmanagement Software hinterlegt und von allen Nutzern eingesehen werden. Eigentümer können sich mithilfe von etg24 daher stets über ihre Zahlungspflichten informieren und deren Rechtmäßigkeit überprüfen.

Dies stellt eine effektive und transparente Verwaltung der Finanzen sicher und steigert damit die Kundenzufriedenheit.

Die Instandhaltungsrücklage dient dazu, die Finanzierung der Immobilie hinsichtlich zukünftiger Instandhaltungsarbeiten sicherzustellen und die Eigentümer vor plötzlichen, unerwarteten Kosten zu schützen. Hierfür sind die finanziellen Mittel grundsätzlich zweckgebunden. Die Höhe der Instandhaltungsrücklage ist stark einzelfallabhängig. Wann diese „angemessen“ ist, ist im Einzelfall, am besten mit einem individuellen Erhaltungsplan, zu ermitteln.

Die Kosten sind von allen Wohnungseigentümern gemeinschaftlich, grundsätzlich entsprechend der jeweiligen Miteigentumsanteile zu tragen. Hierbei ist die Erhaltungsrücklage nicht umlagefähig, d.h. sie darf nicht auf die Mieter einer Einheit übertragen werden.

Mithilfe der cloudbasierten Software von etg24 können alle Aspekte einer Instandhaltungsrücklage sachgerecht und effizient geklärt, sowie für die Eigentümer transparent dargestellt werden.

Um die Energieeffizienz von Gebäuden zu steigern, sehen neue gesetzliche Regelungen eine Sanierungspflicht vor. In welchen Fällen eine derartige Sanierungspflicht, insbesondere für Mehrfamilienhäuser, besteht, welche Teile des Gebäudes von dieser Pflicht betroffen sind und wie Sie die Kosten für etwaige Modernisierungsmaßnahmen stemmen können, wird Ihnen in diesem Artikel erläutert.

Während des Corona-Lockdowns konnten Verwalter keinen persönlichen Kontakt zu ihren Eigentümern und Mietern pflegen, was zur Folge hatte, dass alternative Prozesse entwickelt werden mussten. Die Lösung hieß: Digitale Mieterkommunikation.

Was man unter digitaler Mieterkommunikation versteht, welche Vorteile diese für Sie als Verwalter, aber auch für Eigentümer und Mieter bietet und welche Tools für Ihre Anforderungen am besten geeignet sind, wird Ihnen in diesem Blogbeitrag erläutert.

Eine Wohnungseigentümergemeinschaft ist zwar selbst keine eigene juristische Person, dennoch können bei ihr vielerlei Kosten entstehen. Wie diese Kosten auf die dahinterstehenden Eigentümer verteilt werden, wer welchen Anteil zu tragen hat und wie Miteigentümer gegen eine unangemessene Kostenverteilung innerhalb der WEG vorgehen können, wird Ihnen in diesem Blogbeitrag erläutert.

Michaela Knodt | HEAD OF SALES

Bei Fragen zu unserem Produkt steht unser Team Ihnen gerne Rede und Antwort. Auch falls Sie einmal Hilfe brauchen, sind wir natürlich gerne für Sie da.

Intuitiv, effizient und begeisternd einfach – die App für die digitale Verwaltung Ihrer Immobilien.

Produkte

Support

Information

Highlights

Newsletter

Melden sich zu unserem monatlichen Newsletter an und bleiben auf dem Laufenden!